В середине марта комиссия по развитию технопарков (ТП) Свердловской

области включила в их число сразу трех новичков:

инновационно-технологический центр «Академический» (14 резидентов), УК

технологического парка «Приборостроение» (шесть резидентов) и технопарк

«Энергия» (четыре резидента).

Специализация новых технопарков — выпуск деталей из алюминия и

латуни, нанодисперсных порошков цветных металлов, антикоррозийных

составов, добавок к легированным сталям, приборов и систем учета

энергоносителей и теплоэнергопотребления, измерительного оборудования

для ТЭК. Общее количество работников в трех ТП — около тысячи человек.

С открытием новых количество ТП в Свердловской области выросло до 12,

общее число резидентов — до 73, а штат сотрудников приблизился к 4

тысячам. Это лучший показатель на Урале. Однако количественные параметры

— лишь один и не самый главный критерий эффективности развития этой

составляющей инновационной инфраструктуры региона.

Очертания все яснее

Мы не первый раз анализируем состояние уральских технопарков (подробнее см. «В парк» № 39 от 03.10.11 и «Чудо техники»,

«Э-У» № 41 от 05.11.07). Шесть лет назад в регионе их насчитывалось

полтора десятка, в конце 2011-го стало 27. Теперь их число стремится к

35. По числу резидентов, как и прежде, впереди всех Технопарк высоких

технологий в Ханты-Мансийске (74).

Учредители большинства ТП на Урале — госструктуры (вузы, ФГУП,

региональное правительство). Позитивный фактор — большинство технопарков

специализированные (в 2007-м картина была иной — инициаторы стремились к

универсальности). Негативный — за несколько лет обновление в списке

резидентов минимально.

Точное число парков назвать сложно, поскольку проверить все структуры

«на честность» пока возможности нет. А честность заключается в двух

параметрах: наличии инновационных резидентов и эффективной научной,

учебной, сервисной (финансы, консалтинг, юридическая служба, маркетинг и

т.д.) и технологической инфраструктуры.

На наш взгляд, самым ощутимым достижением последних лет стал приход к

более или менее единому пониманию явления «технопарк». Это видно хотя

бы из формализованных определений, закрепленных в соответствующих

региональных законах (см. «Парк юридической силы»).

Существенных отличий в них нет. Самое принципиальное: в текстах

закреплена необходимость наличия разнообразной инфраструктуры, а главное

— сервиса.

Большинство технопарков также отмечают, что предоставляют услуги по

сопровождению инновационных проектов, сертификации продукции, защите

интеллектуальной собственности, поиску инвесторов, проводят семинары,

занимаются юридическим и финансовым консалтингом. Правда, иногда

декларации имеют мало общего с действительностью (об этом же говорят и

эксперты, см. «Потенциально идеальны»).

Но видимое поступательное движение радует: в 2011-м мы констатировали,

что технопаркам удалось преодолеть болезнь середины 2000-х — размещение

на их площадях низкотехнологичных компаний.

Финансовыми показателями технопарки делятся не слишком охотно. Тех,

кто прислал данные, упрекнуть не в чем. Например, Технопарк высоких

технологий в Ханты-Мансийске с 2009-го по 2012-й из бюджета получил 195

млн рублей, из внебюджетных источников — 123,3. В то же время с 2010-го

его резиденты реализовали продукции на 1,73 млрд рублей.

Общая сумма инвестиций, направленных на развитие технопарка «Новатор»

в Челябинске, — около 56 млн рублей (44 миллиона вложено в

инфраструктуру, 12 — направлено на закупку современного оборудования

резидентами технопарка; основной инвестор — ФГУП «Завод “Прибор”»).

Объем отгруженных резидентами товаров в 2012 году — 130,2 млн рублей.

Уралу пример

На форуме и выставке инноваций «Иннопром-2011» (проходит каждый год в

Екатеринбурге) директор департамента развития и коммуникаций Российской

венчурной компании Евгений Кузнецов заявил:

— В нашей стране нет понимания, что такое бизнес по выращиванию

компаний. По сути стартап — это продукт, товар, в который, условно,

нужно поменьше вложить и подороже продать. ТП — инструмент, позволяющий

это сделать, контрагент для выращивания технологичных компаний. В России

я знаю единственный технопарк, который развивается примерно по такой

модели, — в Новосибирске.

Мы не могли пройти мимо подобного высказывания и решили посетить

технопарк новосибирского Академгородка (или просто Академпарк), чтобы

пристально изучить его модель. На наш взгляд, этот опыт должен быть

крайне полезен для уральских ТП.

История Академпарка (как и всего технопаркового движения) началась в

2005 году. «Тогда Владимир Путин возвращался из поездки в Бангалор, в

Новосибирске его самолет должны были дозаправить, — вспоминает

генеральный директор Академпарка Дмитрий Верховод. — Заодно президент

провел совещание, на котором было принято два принципиальных решения: о

создании на территории России особых экономических зон и технопарков».

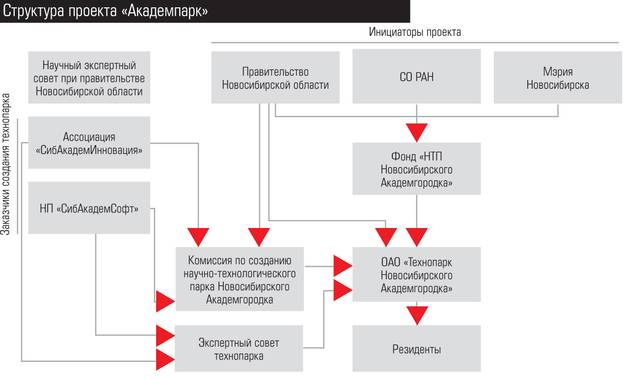

Инициаторами Академпарка стали правительство области, мэрия

Новосибирска и сибирское отделение РАН. Созданный последним фонд «НТП

Новосибирского Академгородка» стал первым акционером проекта.

Помимо традиционных органов управления в Академпарке создан

экспертный совет. Это он решает, что такое новация и что называть

инновационным (см. Структуру проекта «Академпарк»).

Академгородок был, пожалуй, самым логичным местом для возникновения

ТП. Это крупнейший в России научный центр (37 институтов) с 13 тыс.

сотрудников.

В 2009 году здесь по заказу Анатолия Чубайса было

проведено исследование, которое выявило, что на этой территории работает

около 300 инновационных фирм с годовой выручкой более 11 млрд рублей.

— Казалось, зачем нам технопарк, если и так все хорошо, — продолжает

Дмитрий Верховод. — Но исследование показало, что около 55% компаний на

тот момент имело выручку менее 1 млн долларов. Нам стали очевидны две

проблемы.

Первая — инновационный бизнес не растет. Он застрял в

стадии «заработать на хлеб с маслом». Вторая — отсутствие новой волны

предпринимателей. Львиная доля обследованных компаний была создана в

начале 90-х, когда в науке все было совсем плохо, и более-менее активные

люди уходили в коммерцию. Мы определили три причины такого положения

дел. Первая — отсутствия жизненного пространства. Почти вся недвижимость

в Академгородке принадлежала СО РАН. Новые компании арендовали какие-то

подсобки и гаражи и не были уверены в будущем. Вторая — отсутствие

современной технологической инфраструктуры (особенно остро это ощущали

на себе компании, реализующие проекты в сфере приборостроения,

биомедицины и биотехнологий, новых материалов). И третья причина —

дефицит жилья. Не имея возможности «закреплять» специалистов, мы

лишались кадров.

Необходимость в формировании ТП была очевидна. Решили создавать его

по кластерной модели (всего их выделено четыре: биотехнологии, ИТ, нано-

и новые материалы и приборостроение). Каждый кластер представляет собой

пирамиду. Основание — специализированная инженерная инфраструктура.

Выше — офисы, лаборатории и жилье. Еще выше — сервисная, финансовая,

технологическая инфраструктура. Венчает все бизнес-инкубатор.

Кажется удивительно, но 14 компаний-резидентов Академпарка сами для

себя в 2011-м построили комплекс производственно-лабораторных зданий

общей площадью 19 тыс. кв. метров (участок предоставлен бесплатно,

инженерия — за счет бюджета). В целом площадь ТП, который закончит

строиться в 2014 году, составит 130 тыс. кв. метров, 71 тысяча будет

построена на деньги области и федерации. В составе комплекса

технологические центры, центры коллективного пользования, научных

исследований и разработок, лаборатории, производственные помещения,

офисы, четыре специализированных бизнес-инкубатора, фитнес-центр,

гостиница.

Отдельная тема — жилье. Академпарк пользуется тремя программами.

Первая — арендные дома для начинающих. Снять трехкомнатную квартиру

стоит 15 тыс. рублей в месяц, из которых 25% субсидирует область, 25% —

работодатель, срок проживания — пять лет. Вторая программа — ипотека.

Так как Академпарк крупный заказчик, стоимость кв. метра не превышает 35

тыс. рублей.

Третья программа — собственный проект строительства крупного

коттеджного поселка «Ложок» на 248 домов для состоявшихся сотрудников.

В целом инвестиции в проект должны составить 9,4 млрд рублей (без

учета вложения в инженерную инфраструктуру), в том числе 5,37 миллиарда —

частные деньги (57%). На 1 января 2013-го вложено 4,15 миллиарда

(частных средств — 21%). Число резидентов — 240 (их выручка по итогам

2012 года — 12,5 млрд рублей, 2,2 миллиарда — налоги), стартапов в

бизнес-инкубаторе — 54.

Магнит талантов

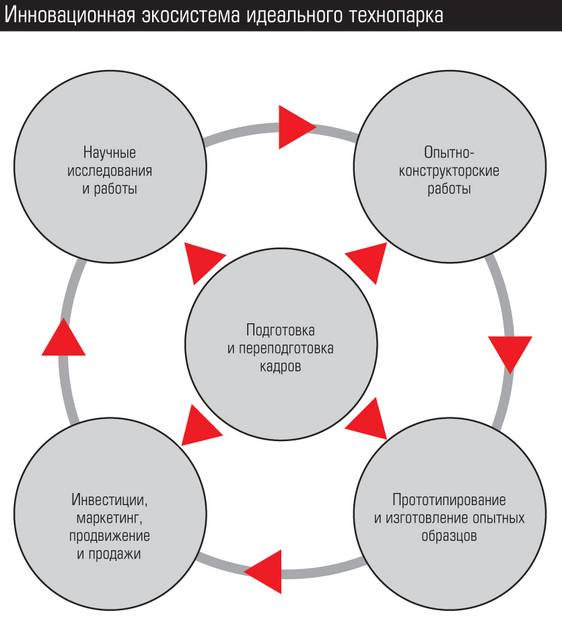

Одним из определяющих элементов технопарка является «мягкая

инфраструктура». Именно она позволяет создать среду, инновационный

бульон, привлечь лучшие кадры.

— Для нас из всех программ наиболее важными являются

бизнес-инкубирование и проведение летних и зимних инновационных школ, —

замечает Дмитрий Верховод. — Школы — основной механизм появления новых

бизнесов в технопарке. Летом мы получили около 400 заявок, отобрали 180,

после работы с менторами, экспертами, консультантами в финал прошел 21

проект, претендующий на статус резидента. В бизнес-инкубаторах ребятам

платят символические деньги — по тысяче рублей в месяц за рабочее место.

Они получают полный комплекс услуг — участие в мероприятиях, выставках,

трэвел-гранты, консультационную поддержку, краш-тесты идей, их

«доупаковку», субсидирование части услуг, в том числе по

прототипированию. В 2012-м первые 12 компаний, зародившиеся в

инкубаторе, стали резидентами технопарка.

Слабое место у Академпарка тоже есть — вывод компаний на рынок. ТП

пока помогает участием в мероприятиях, выставках, профессиональных

тусовках. Глобально, завоевание мирового рынка — задача самих

резидентов. Правда, команда Академпарка обещает, что лет за десять

освоит и эту экспертизу.

Резюме довольно простое. Факторы успеха технопарка как акселератора

инновационного бизнеса — концентрация на сферах, в которых территория

является лидером, тесная связь с научным сообществом и вузами, мощная

команда менторов, консалтеров и экспертов, кластерный подход,

заключающийся в организации hard- (инженерия, здания, жилье), middle-

(технологические центры, оборудование) и soft-инфраструктуры (сервисы). В

идеале нужно иметь подпитку стартапами снизу — из бизнес-инкубатора.

И еще нужно нечто неуловимое — инновационная атмосфера.

Главным показателем эффективности технопарков, на наш взгляд, должен

стать даже не рост действующих инновационных компаний, а генерация новых

успешных бизнесов. Пока уральские ТП до этой стадии не дошли.

В подготовке материала участвовали Алена Лоскутова и Евгений Чечкин

Сергей Ермак